Pengertian Termometer

Termometer diambil dari Bahasa Yunani yaitu thermo dan meter, dimana thermo berarti panas dan meter berarti untuk mengukur. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur maupun menghitung perubahan suhu (temperatur) suatu zat. Termometer adalah perangkat penting yang digunakan untuk pengukuran suhu.

Termometer berdasarkan mekanisme kerja seperti merkuri atau tekanan uap dalam gelas dikelompokkan kedalam jenis termometer non-listrik, sedangkan termometer listrik biasanya menggunakan semikonduktor.Termometer laboratorium biasanya menggunakan zat cair raksa atau alkohol.Jika cairantersebut bertambah panas, cairan tersebut akan memuaisepanjang pipa yang pada umumnya berskala °C (Celcius) dengan ukuran pipa tersebut harus dibuat sekecilmungkin (pipa kapiler) agar sensitif terhadap perubahan suhu.

Supaya termometer cepat bereaksi terhadap perubahan suhu, dinding wadah cairan harus dibuat tipis sehingga panas masuk ke cairan dengan menyentuh dinding termometer.Termometer ini biasanya ditemukan dilaboratorium sekolah.Ada berbagai jenis termometer untuk mengukur suhu yangjuga menggunakan berbagai metode.Untuk lebih mengenal termometer sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari, ada baiknya mengenal beberapa jenis termometer yang umum digunakan pada pembahasan selanjutnya.

Jenis-jenis Termometer

Berdasarkan Skala

- Termometer Celsius

Termometer Celsius ditemukan oleh Andreas Celcius (1701–1744), seorang ahli fisika dari Swedia. Celcius menentukan titik tetap bawah skala termometer dengan patokan suhu es yang sedang mencair, yang diberi skala 0°.Titik tetap atasnya berpatokan pada suhu air mendidih pada tekanan 76 cmHg, yang diberi skala 100°.

Di antara jarak kedua titik tersebut terdapat 100 satuan derajat. Satuan suhu yang diukur menggunakan termometer Celsius yaitu derajat Celsius (°C).Skala Celcius merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Termometer ini dibuat dari pipa kaca tipis yang kedua ujungnya tertutup dengan tendon bawah yang diisi raksa.Diatas raksa adalah pipa hampa udara yang ujung atasnya tertutup.Alat ini dilengkapi dengan skala untuk menunjukkan suhu.

- Termometer Reamur

Termometer ini dikenalkan olehRene Antoine Ferchault de Reamur, seorang ahli fisika berkebangsaan Prancis. Reamur menentukan titik tetap bawah dan titik tetap atas skala termometer sama seperti Andreas Celcius.Namun, Reamur memberi skala 0° untuk titik tetap bawah dan 80° untuk titik tetap atas termometernya. Satuan suhu yang diukur menggunakan termometer Reamur yaitu derajat Reamur (°R).

Skala Reamur digunakan secara luas di Eropa, terutama di Perancis dan Jerman, tetapi kemudian digantikan oleh Celcius.Saat ini skala Reamur jarang digunakan kecuali di industri permen dan keju.Prinsip thermometer Reamur sama dengan pembuatan thermometer Celcius dimana angka 0 sebagai titik tetap bawah menunjukkan titik lebur es pada tekanan udara normal. Perbedaannya dengan thermometer celcius adalah titik didih air pada tekanan udara normal diberi tanda angka 80. Kemudian, antara kedua suhu itu dibagi menjadi 80 bagian yangsama. Tiap-tiap bagian disebut satu derajat reamur.

- Termometer Fahrenheit

Termometer jenis ini dikenalkan oleh Gabriel D. Fahrenheit, seorang ahli fisika berkebangsaan Jerman. Fahrenheit menetapkan titik tetap bawah, yaitu suhu campuran es dan garam amonium klorida.Titik ini ditetapkan menjadi 0°F. Suhu campuran air dan es (titik beku air) pada termometer Fahrenheit diberi skala 32°F. Sementara titik tetap atas termometer ini, yaitu suhu air mendidih diberi skala 212°F.

- Termometer Kelvin

Lord Kelvin, seorang ilmuwan Inggris (1824–1907) mencoba sesuatu yang berbeda pada termometer Celsius. Kelvin menggunakan termometer Celsius dengan mengubah skala titik tetap atas dan titik tetap bawahnya.

100°C = 373 K

0°C = 273 K

0K = –273°CSuhu yang dinyatakan dengan skala Kelvin disebut suhu mutlak. Skala Kelvin ditetapkan berdasarkan perhitungan bahwa ada suhu minimal di alam ini.Hal tersebut didukung oleh teori kinetik partikel bahwa pada suhu nol mutlak, partikel-partikel semua zat praktis tidak bergerak. Suhu nol mutlak tersebut sama dengan -273,15°C, biasanya dibulatkan menjadi -273°C. Pada skala Kelvin, titik beku air adalah 273 K dan titik didihnya 373 K. Skala kelvin memiliki satuan Kelvin (K).

Baca Juga : Cepat Rambat Bunyi

Berdasarkan bahan pengisi

- Termometer Zat Cair dalam Gelas/Kaca

- Raksa

Termometer air raksa adalah termometer yang dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca.Tanda yang dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa di dalam gelas, bervariasi sesuai suhu.

Keuntungan :

- Mudah dilihat karena mengkilap,

- Pemuaiannya teratur,

- Tidak membasahi dinding.

Kerugian :

-

Harganya mahal,

-

Tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah,

-

Merupakan bahan beracun.

Contoh Termometer Raksa adalah Termometer Klinis (Pengukur Suhu Badan). Pada termometer badan bagian bawah pipanya (pipa kapiler) dibuat menyempit. Hal ini dimaksudkan agar raksa tidak cepat turun setelah digunakan untuk pengukuran sehingga skala suhunya dapat dibaca lebih teliti. Tetapi, setiap akan digunakan termometer tersebut harus dikocok terlebih dahulu agar raksa dalam pipa kapiler turun kembali kedalam tendon kaca.

- Alkohol

Termometer alkohol adalah termometer yang menggunakan alkohol sebagai media pengukur, yang merupakan alternatif dari termometer air raksa dengan fungsi yang sama. Tetapi tidak sama seperti air raksa dalam termometer kaca. Isi termometer alkohol tidak beracun dan akan menguap dengan cukup cepat.

Ruang di bagian atas cairan merupakan campuran dari nitrogen dan uap dari cairan.Dengan meningkatnya suhu maka volumenya naik.Cairan yang digunakan dapat berupa etanol murni atau asetat isoamyl, tergantung pada produsen dan pekerjaan yang berhubungan dengan suhu.Karena termometer ini adalah transparan, maka cairan yang dibuat harus terlihat dengan penambahan pewarna merah atau biru.Termometer alkohol ini adalah yang paling banyak digunakan karena bahaya yang ditimbulkan sangat kecil ketika terjadi kasus kerusakan pada termometer.

Baca Juga : Alat Optik

Keuntungan :

- Harganya murah,

- Lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya cukup besar,

- Titik bekunya rendah, yaitu -1120

Keuntungan :

-

Titik didihnya rendah, yaitu 780C sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi,

-

Tidak berwarna sehingga sulit dilihat,

-

Membasahi dinding. Contoh termometer alkohol adalah termometer laboratorium.

- Termometer dengan bahan zat padat

- Termometer Bimetal

Jika kendaraan bermotor melaju cepat, mesinnya cepat panas dan spidometer menunjukkan angka kelajuan yang besar. Jika kendaraan melaju pelan, mesin tidak cepat panas dan spidometer akan menunjukkan angka kelajuan yang kecil. Jenis termometer ini adalah termometer bimetal yang menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip logam akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan.

Prinsip kerjanya, keping bimetal dibentuk spiral dan tipis. Ujung spiral bimetal ditahan, atau tidak bergerak dan ujung lainnya menempel pada gir penunjuk. Semakin besar suhu, keping bimetal semakin melengkung dan menyebabkan jarum penunjuk bergerak ke kanan ke angka yang lebih besar. Jika suhu turun, jarum penunjuk bergerak ke kiri ke arah angka yang lebih kecil. Skala yang dibuat biasa dibentuk lingkaran.

- Termometer Hambatan

Logam memiliki sifat yang apabila suhunya naik, maka hambatannya akan bertambah. Sifat ini yang bisa digunakan untuk mengetahui kenaikan suhu benda. Untuk mengetahui besarnya kenaikan suhu di kedua ujung logam, dihubungkanlah dengan ohmmeter.

Cara menggunakannya ialah dengan menempelkan logam tersebut pada benda panas yang ingin diketahui suhunya.

Baca Juga : Pengertian Gravitasi Bumi

Untuk mengukur suhu yang tinggi tidak mungkin menggunakan termometer zat cair. Termometer logam adalah termometer yang paling tepat digunakan dalam industri untuk mengukur suhu diatas 1.0000 C. Salah satu termometer yang dibuat berdasarkan perubahan hambatannya adalah termometer hambatan platina. Hambatan listrik pada seutas kawat logam akan bertambah jika dipanaskan. Sifat termometrik ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer hambatan.

Cara kerja termometer ini adalah dengan menyentuhkan kawat penghantar ke sasaran, misalnya lelehan besi yang panas pada pengolahan besi atau baja. Panas tersebut direspon oleh tahanan, kemudian energi listrik yang bersangkutan diubah menjadi energi gerak yang bisa menunjukkan angka tertentu pada skala suhu.

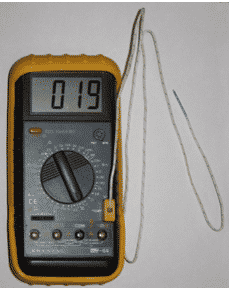

- Termokopel

Merupakan termometer yang menggunakan bahan bimetal sebagai alat pokoknya. Ketika terkena panas maka bimetal akan bengkok ke arah yang koefesiennya lebih kecil. Pemuaian ini kemudian dihubungkan dengan jarum dan menunjukkan angka tertentu.Angka yang ditunjukkan jarum ini menunjukkan suhu benda.

Termokopel terdiri dari dua jenis logam yang dihubungkan dan membentuk rangkaian tertutup. Besarnya aliran listrik pada kawat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Keuntungan termokopel terletak pada kecepatan mencapai keseimbangan suhu dengan sistem yang akan diukur.

Termokopel ini terdiri atas 2 (dua) kawat logam yang membentuk rangkaian tertutup dan terhubung pada Voltmeter untuk menunjukkan skalanya.Ujung kawat pertama ini dicelupkan pada es sehingga suhunya menjadi tetap dan ujung yang satunya untuk menguji panas benda (misal tungku pemanas). Dari kedua ujung kawat penghantar ini akan terjadi beda potensial yang bisa diukur menggunakan voltmeter.

Baca Juga : Tata Surya – Teori, Susunan, Anggota, Struktur dan Gambar

- Termometer Berdasarkan Penggunaannya

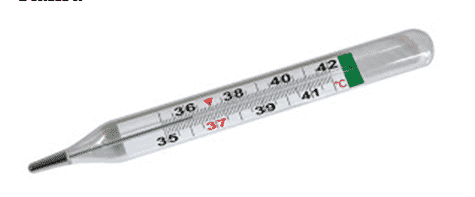

- Termometer Klinis

Termometer klinis sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Umumnya, termometer ini digunakan oleh para dokter untuk mengetahui suhu badan pasiennya. Termometer ini mempunyai skala dari 35 °C sampai dengan 42 °C. Hal ini dikarenakan suhu tubuh manusia tidak pernah kurang dari 35 °C atau tidak pernah lebih dari 42 °C. Bagianbagian termometer ini terdiri atas tabung (terbuat dari kaca tipis), bagian sempit, batang kaca, dan air raksa.

Kelebihan termometer ini mempunyai lekukan sempit diatas wadahnya yang berfungsi untuk menjaga supaya suhu yang ditunjukkan setelah pengukuran tidak berubah setelah termometer diangkat dari badan pasien.Kekurangan termometer ini ialah harus dikibas-kibaskan terlebih dahulu sebelum digunakan agar kembali ke posisi normal.

- Termometer Maksimum Minimum

Termometer maksimum-minimum digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat. Termometer ini dapat mengukur suhu maksimum dan suhu minimum sekaligus. Hal ini dapat dilakukan karena termometer maksimum-minimum terdiri atas raksa dan alkohol (sekarang digunakan minyakcreosote). Raksa digunakan untuk mengukur suhu maksimum, sedangkan alkohol digunakan untuk mengukur suhu minimum.

- Termometer Ruangan

Termometer ruangan adalah termometer yang digunakan untuk mengukur suhu suatu ruangan. Untuk mengukur suhu suatu ruangan, biasanya termometer ini di gabungkan dengan berbagai alat lain misalnya: alat penunjuk waktu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Termometer ini umumnya mempunyai skala dari –20 °C sampai 50 °C. Untuk memudahkan pembacaan suhu, termometer ini biasanya diletakkan menempel pada dinding dengan arah vertikal.

Baca Juga : Dimensi Besaran

- Termometer Laboratorium

Termometer Laboratorium digunakan untuk perlengkapan praktikum di laboratorium.Cara Menggunakannya: Ukur suhu objek benda yang akan diukur (misalnya: cairan), Jika cairan bertambah panas maka raksa atau alkhohol akan memuai sehingga skala nya bertambah. Agar termometer sensitif terhadap suhu maka ukuran pipa harus dibuat kecil (pipa kapiler) dan agar peka terhadap perubahan suhu maka dinding termometer (reservoir) dibuat setipis mungkin dan bila memungkinkan dibuat dari bahan yang konduktor.Kelebihan termometer ini adalah skala ukurnya luas hingga di bawah nol.

Dalam praktik untuk mengukur suhu zat pada berbagai percobaan di laboratorium, tentu menggunakan termometer laboratorium, misalnya untuk mengukur suhu air dalam termos atau suhu air es. Ciri-ciri termometer laboratorium, antara lain:

- Digunakan untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian atau pengukuran ilmiah lainnya,

- Menggunakan zat muai raksa atau alcohol,

- Skala ukurannya luas, hingga di bawah nol,

- Terdapat jenis termometer laboratorium yang sengaja tidak diberi skala sehingga dapat digunakan untuk praktik penentuan skala

- Termometer Digital

Karena perkembangan teknologi maka diciptakanlah termometer digital yang prinsip kerjanya sama dengan termometer yang lainnya yaitu pemuaian. Termometer digital menggunakan logam sebagai sensor suhunya yang kemudian memuai dan pemuaiannya ini diterjemahkan oleh rangkaian elektronik dan ditampilkan dalam bentuk angka yang langsung bisa dibaca. Termometer digital sendiri terbagi menjadi :

- Termometer telinga digital (membran timpani).

Termometer ini memanfaatkan sinar inframerah untuk mengukur suhu tubuh melalui saluran telinga. Perlu diingat bahwa kotoran telinga atau saluran telinga yang melengkung dapat mengganggu keakuratannya.

- Termometer arteri temporalis.

Termometer ini memanfaatkan scanner inframerah untuk mengukur suhu tubuh melalui arteri temporalis pada dahi.

Baca Juga : Rumus Medan Magnet

- Termometer Gas

Termometer gas terdiri atas bola kaca yang berisi gas yang telah dihubungkan dengan manometer. Prinsip kerjanya ialah jika bola gas terkena panas, maka gas yang ada pada tabung kaca akan memuai dan menekan zat cair (air raksa atau Hg) yang berada pada manometer. Kenaikan zat cair itulah yang digunakan untuk mengetahui suhu pada sekitar bola kaca.

Dalam kehidupan sehari-hari, termometer gas jarang digunakan. Termometer gas biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian. Selain itu, termometer gas juga banyak dipakai dalam kegiatan industri, misalnya di pabrik-pabrik farmasi dan yang sering berhubungan dengan gas dalam produksi. Jika sejumlah gas dipanaskan dan volumenya dijaga tetap, tekanannya akan bertambah. Sifat termometrik ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer gas.

- Termometer Optis

- Pirometer

Pirometer adalah sebuah termometer yang sangat akurat yang mengukur suhu benda dengan jalan mengukur besarnya radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang. Secara teori, suatu benda yang panas akan memancarkan radiasi dan cahaya disekelilingnya, semakin tinggi suhu benda tersebut maka makin besar radiasi dan intensitas cahaya yang dipancarkan.

Besarnya radiasi dan intensitas cahaya ini tergantung dari suhu benda dan dari warna atau panjang gelombang sinar yang dipancarkan. Dengan mengukur radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang maka temperature benda akan dapat ditentukan tanpa menyentuh benda tersebut, bahkan jika Anda berdiri agak jauh dari benda tersebut. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas (misalnya pada tingkat lebur baja).

- Termometer Inframerah

Thermometer infra merah dapat digunakan bagi keperluan pengukuran pada benda-benda yang bergerak cepat, sangat panas, berada dalam posisi yang jauh, berada pada lingkungan yang berbahaya, atau pada objek-objek yang tidak menginginkan adanya sentuhan atau kontaminasi apapun seperti makanan, obat, atau alat medis.

Thermometer infra merah ini memakai metode berupa menggunakan radiasi sinar infra merah yang kemudian dipaparkan ke objek yang ingin diukur suhunya.Sinar infra merah yang dipancarkan oleh objek dan emisi ini dapat diukur, yang kemudian dapat memberikan petunjuk tentang berapa suhu yang ada pada objek tersebut.

Baca Juga : Gaya Gesek

Komponen utama dari thermometer infra merah ini berupa lensa pemfokus energy infra merah pada detector.Komponen ini dapat mengubah energy yang terpancarkan menjadi sebuah sinyal elektrik yang kemudian disesuaikan dengan variasi suhu pada lingkungan dan ditunjukkan pada unit penunjuk suhu.Dengan kelebihannya berupa tidak perlu menyentuh objek, thermometer infra merah ini sangat berguna untuk mengukur benda-benda yang tidak dapat diukur dengan termokopel atau sensor jenis lainnya namun dengan tetap mempertahankan keakuratan suhu yang diukur.

Cara menggunakan termometer inframerah adalah dengan cara menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi, sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju seperti pada besi yang masih membara pada pabrik pengolahan besi atau baja. Sinar yang diarahkan ke logam akan memantul dan pantulan tersebut akan direspon oleh sensor penerima sehingga termometer inframerah menunjukkan angkanya.

- Termometer termistor

Termistor ditemukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930, dan mendapat hak paten di Amerika Serikat dengan nomor#2.021.491.

Ada dua macam thermistor secaraumum: Posistoratau PTC (Positive Temperature Coefficient), danNTC (Negative Temperature Coefficient). Nilai tahanan pada PTC akan naik jika perubahan suhunya naik, sementara sifat NTC justru kebalikannya.

Prinsip kerjanya adalah ketika suhu naik, hambatan termistor turun. Hambatan listrik diukur dengan suatu rangkaian yang mengandung sebuah skala yang dikalibrasi dalam derajat suhu. Keuntungannya, dapat dihubungkan ke rangkaian lain atau komputer. Kerugiannya, jangkauan suhunya terbatas (-25oC sampai dengan 180oC).

- Termometer Merkuri

Termometer merkuri adalah jenis termometer yang sering digunakan oleh masyarakat awam. Merkuri digunakan pada alat ukur suhu termometer karena koefisien muainya bisa terbilang konstan sehingga perubahan volume akibat kenaikan atau penurunan suhu hampir selalu sama.

Alat ini terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan material kaca dengan kandungan Merkuri di ujung bawah. Untuk tujuan pengukuran, pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampa udara. Jika temperatur meningkat, Merkuri akan mengembang naik ke arah atas pipa dan memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Skala suhu yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah Skala Celcius dengan poin 0 untuk titik beku dan poin 100 untuk titik didih.

- Termometerstrip

Termometer strip berisi kristal cair yang bereaksi terhadap panas. Penggunaannya cukup dengan menempelkan termometer ke dahi dan termometer akan berubah warna.

Termometer ini yang kurang akurat.Pasalnya, suhu lingkungan bisa mempengaruhi suhu manusia yang diukur. Termometer ini cocok bagi bayi usia 3 bulan ke atas, anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. Tapi tidak dianjurkan untuk bayi yang baru lahir.

Prinsipdan Cara Kerja Termometer secara umum

-

Prinsip kerja termometer secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

-

Bila tandon zat cair terkena (dikenai) panas (dapat berupa panas dari benda) zat cair dalam tandon akan mengembang (memuai).

-

Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Selanjutnya, zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan.

- Cara kerja termometer air raksa

Termometer Air Raksaini terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan material kaca dengan kandungan air raksa diujung bawah. Untuk tujuan pengukuran, pipa ini dibuat sedemikian rupa sehingga hampaudara. Jika temperature meningkat, merkuriakan mengembangnaik ke arah atas pipa dan memberikan petunjuk tentang suhu di sekitar alat ukur sesuai dengan skalayang telah ditentukan.

Adapun cara kerja secara umum adalah sbb :

- Sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada kondisiawal.

- Perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksadengan perubahan volume.

- Volume merkuriakan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun.

Ketika suhu meningkat, alkohol yang berada di dalam wadah akan memuaisehingga panjang kolom alkohol atau air raksa akan bertambah. Sebaliknya,ketika suhu menurun, panjang kolom alkohol atau air raksa akan berkurang.Pada bagian luar tabung kaca terdapat angka-angka yang merupakan skalatermometer tersebut.Angka yang ditunjukkan oleh ujung kolom alkohol atauair raksa merupakan nilai suhu yang diukur.

Cara Merawat Termometer secara umum

Agar termometer yang kita punya tahan lama, diperlukan perawatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

-

Perhatikan permukaan kaca termometer. Setelah dipakai, segera bersihkan kaca dari kotoran atau endapan yang mungkin menempel dengan kain. Usapkan kain tersebut secara perlahan.

-

Simpan termometer setelah dipakai dalam wadah penyimpanannya.

-

Periksa keadaan termometer secara berkala, jangan sampai terjadi anomaly pada termometer tersebut.

Sekian penjelasan artikel diatas tentang Fungsi Termometer – Pengertian, Jenis, Bagian, Air Raksa, Ruangan semoga bisa bermanfaat bagi pembaca setia kami.